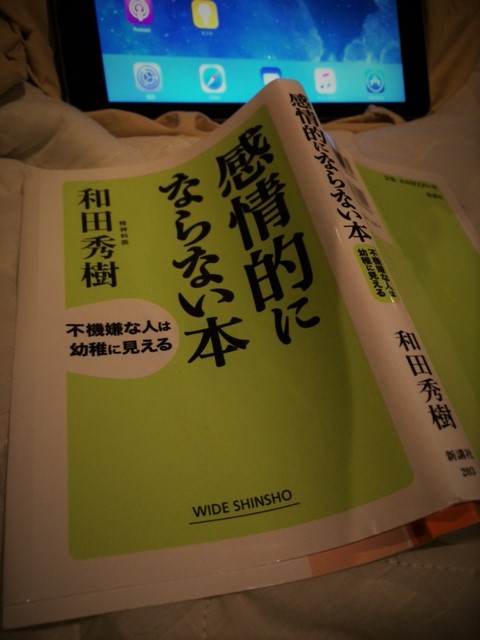

・・確かに近頃痛感する。

経営者という立場になると尚更この「忍耐力」という文字の大切さを学ぶことが多い。

「頭に来てもアホとは戦うな」タイトルはユニークであるが、本書は人として経営者として忘れかけていた事を思い返させてくれた。

毎年「読書の時間をつくる!」と宣言しているが中々思うように読了できていない。

今日の午後は読書三昧としよう\(^o^)/

株式会社たまや代表 安保尚雅のブログ

・・確かに近頃痛感する。

経営者という立場になると尚更この「忍耐力」という文字の大切さを学ぶことが多い。

「頭に来てもアホとは戦うな」タイトルはユニークであるが、本書は人として経営者として忘れかけていた事を思い返させてくれた。

毎年「読書の時間をつくる!」と宣言しているが中々思うように読了できていない。

今日の午後は読書三昧としよう\(^o^)/

PHP2月号の特集は「逆境が心を強くする!」

いや~昨年末から色々あってまさに逆境真っ只中(;^ω^)

思い返せば、創業から25年。色々と窮地に立たされたことがあった。一番最初に凹んだのは、ナイキのスニーカー”エアマックス”の仕入金を送金しても品物が届かなかった事。諭吉100枚ぐらいが消えた時には三日ご飯が食べられなかった。ある時はシーズン真っ只中、倉庫に泥棒が入ったと夜中に警察へ。又、ある時は自身の統率力の無さで幹部役員が離職した。

その度に涙し、寝られず、飯が通らず、経営の難しさに心が折れそうになった。

でも、25年やってこれたのは運と人に恵まれたのは確かだが、問題を自責で捉え、逆境を前向きに捉える心構えを持っていたからだと思う。

A型神経質、ビビリ性だった学生時代と比較すると本当にタフになったと近頃自分でも思う(;^ω^)

成功から学ぶことよりも失敗から学ぶことの方が断然多い事は周知の事実。創業経営者が変化を恐れていては何も創造できない。

本号巻末の「ドラマ」の主人公だと思って明日からも社長業に精力的に取り組みたい✌

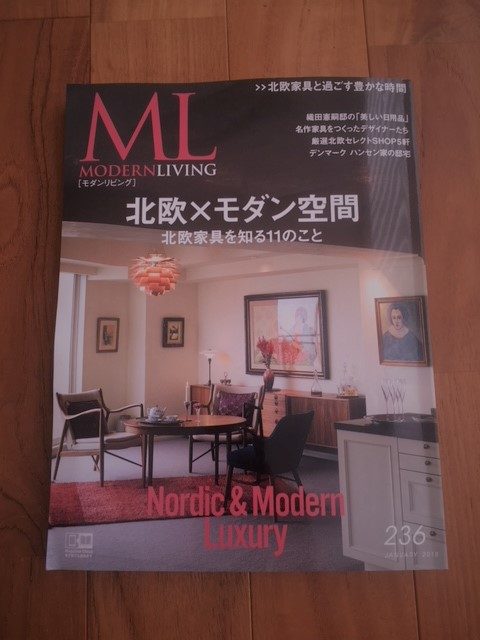

定期的に目を通すモダンリビング誌。

建築のこと、デザインのこと、インテリアのこと・・洋服カルチャーともクロスオーバーし、これから始めるライフスタイルショップの重要なソースともなる。

特に今回は北欧特集ということで隅から隅まで読みいった。

織田憲嗣氏のコレクションと審美眼には改めて敬服する。また密かにファンの料理研究家 行正り香(ゆきまさりか)さんのアトリエ(表紙)とご自宅の空間がめちゃくちゃセンスが良すぎて鼻血ブーになりそう(;^ω^)

新社屋の方向性も決まったので、いよいよライフスタイルショップ開店に向けて準備を進めていきたい。

PHP7月号巻末のタイトルは「生きた証」

文中:「自分のことだけを考え、将来の日本の社会や子供たちに心を致さないのは、やはり人として望ましい生き方とはいえまい」

「次代を少しでも豊かで思いやりに溢れたものにするための痕跡を残せるよう、ささやかでも何か行動を起こしたい。それが今の時代を生きる者、一人ひとりに課せられた責任」とある。

確かに経営者として四六時中考えている信念だ。

しかし、近頃びびる自分がいる・・こんな生き方してては自分がもたないのではないかと(;^ω^)

知人から以前「安保さんは死ぬときがピークでいいんじゃないかと」いわれたことがある。

以来、四字熟語で”死時万歳”という文字を仕事ノートに書くようになった(;^ω^)

どれぐらい自分が次世代のために役立てるのか判らないところがつくづく難しいと感じる。

相変わらず、本が中々読めていない(;^ω^)

”読みたい”本は沢山あるのだが本を読む集中力が減っている気がする(猛省)

経営者なので最低限、経営と自己啓発だけは何とか読むように努力しているのだが・・

今月のPHPのタイトルは”好きなことをして生きていく”

”好きなことを仕事”に選んだ自分としては現在進行形で好きなことをして生きてる感はある。

本文中、国語辞典編纂者の飯間氏が書いているように、”自分が楽しければそれでいい”という感覚は自分も一切ない。

むしろ、人様に受け入れられたい、人様に好きな世界を発見してもらいたいという気持ちが強い。

「アボさん好きな事してお金儲け・・いいですね」そんな言葉をかけられるとき、ちょっと複雑な気持ちになる・・

ネコパブリッシングから不定期でリリースされるVINTAGE LIFE。

ちょっとお値段高めだが、リリースをとても楽しみにしている一冊。

国宝級のお宝アイテムから少し頑張れば所有できそうなアイテムまで幅広く掲載。特に自転車やカメラ、車、時計のジャンルは文化や歴史も詳しく書かれていて面白い。

日本のヴィンテージ市場はヨーロッパやアメリカと比較すると未成熟だといわれるが、今後国内でも益々成長するジャンルであることは間違いないだろう。

近頃、カフェに関する情報収集に余念がない。

四日市の水沢茶を使った和カフェ開業を決断した以上、半端なお店はつくれない。

今日も書店に並んでいるカフェ本を買いこんで熟読した。

地方でカフェを開業するのがブームのように書かれているが、カフェを開業した知人からは色々な苦労話を耳にする。

経営者である以上、自己満NG。

利益を生み、雇用を生み、世の為、人の為にならねばならない。

それにしてもカフェ本って面白い。

こーすればいいのに・・ああすればいいのに・・って具合にアイデアが無限に溢れてくる(;^ω^)

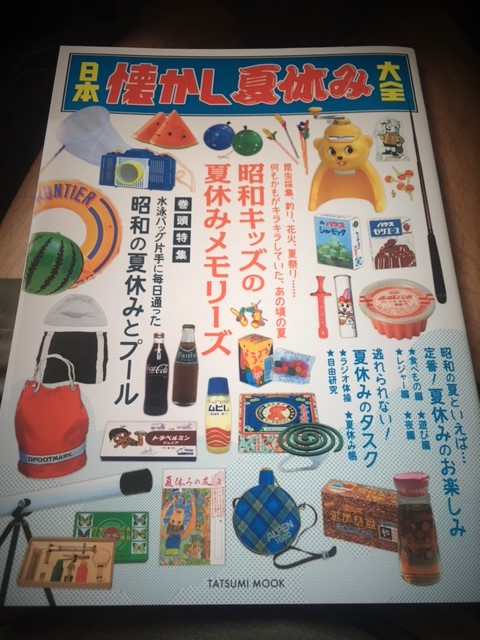

小中学生の夏休みが終わった。

子供さんをお持ちになるお母さんも内心ホッとしているのではないだろうか(;^ω^)

先日、書店でこんな雑誌を見かけた。

”日本懐かし夏休み大全” 発刊は辰巳出版さん。

パラパラと眺めてみると昭和の匂いプンプンの懐かしいグッズが掲載されている。

近頃、昭和ノスタルジー系の本が書店に多く並んでいる。

バブル時代、青春真っ只中であった我々昭和40年前後のおじさん、おばさんがターゲットなのであろう。

この”日本懐かし大全”色々なものがシリーズで続々発刊されている。

日本カセットテープ大全、10円ゲーム大全、日本懐かし文房具大全、日本懐かしガチャガチャ大全、日本懐かしアイスクリーム大全、極めつけは日本昭和ラブホテル大全(;^ω^)

このジャンル、ビジネスマーケットなのかもしれない。

いよいよ来年50歳の大台にのる。

大病もせず、会社経営者として生かせていただいていいる自分がラッキーだとつくづく感じる今日この頃だが、何故か50歳からの生き方に少々の不安と恐怖を感じることがある。

このまま大病せずに生きられるだろうか・・加齢と共に感性が鈍らないだろうか・・借金は65歳(残15年)で完済できるだろうか・・愛する家族と穏やかに過ごせるだろうか・・親の介護をすることにならないだろうか・・

そんな不安を拭いさってくれそうな本号\(^o^)/

一気に読んでしまったが、人生の先達の言葉はどれも素晴らしく心に響くものばかり。

文中、五木寛之氏の人生四つ時期(林住期)についての考え方は50歳から生き方におおいに参考となりそう。

49歳までの人生は振り返れば”多くの人に支えられた(恵まれた)人生”であった。

50歳から75歳までの25年間は”人様のお役にたてるような生き方”をド真ん中に据えて生きていきたい。

迷った時に指南してくれる言葉の力に感謝。

時々、どうしようもない理不尽なことがおこる。

"毒を吐く人"とは極力お会いしたくないのだが自分の立場(社長)からするとそういう訳にいかない。

先日、物凄く腹の立つことがあった。

悔しさのあまり、一睡もできず涙が溢れた。

一晩考え抜いて、どういう結論に至ったというと、

”怨みは徳で返す”

色々な応対方法があったとは思うが、徳を持って行動を起こした後、とても清々しい気持ちになれた\(^o^)/

もしも、怒りに自分の心が包まれていたならば、きっと毒を吐き散らす人間と同じよう、私も他人様にいつか毒を吐いたであろう。

幼少のころから短気で喧嘩早かったクソガキが社長という職によって少しばかりマシになれたことが本当にありがたい。

まだまだ、社長としても人間としても至らない点が多いが、徳を積んだ偉大なる先達に学びながら一日一日を大切に生きたい!

”感情的にならない本”久しぶりに復読してみた。